Bentrovati cari amici, per iniziare al meglio la settimana oggi vi porterò un esempio di bella illuminazione, in un ambito complesso come quello museale, dove la luce gioca ruolo cardine nella lettura delle opere, nella fruizione degli spazi e, come in questo caso del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze, nella valorizzazione dell’architettura che fa da contorno all’allestimento.

Ho chiesto a Massimo Iarussi, amico e lighting designer, da anni titolare dell’omonimo studio con base a Firenze, di spiegare il magnifico progetto d’illuminazione del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze, da lui realizzato; ecco qua di seguito cosa mi ha raccontato.

Mi occupo di illuminazione da alcuni decenni, durante i quali ho sviluppato decine di progetti, la maggior parte dei quali per ambienti storici e museali. Assai di rado mi è capitata una combinazione così favorevole: un progetto architettonico spettacolare e al tempo stesso capace di mettersi da parte per lasciar parlare le opere esposte; un progetto di allestimento perfettamente integrato con quello architettonico; un gruppo di lavoro ai massimi livelli di professionalità, affiatato in tutte le sue componenti; una committenza lungimirante: il tutto a dimostrazione che le opere migliori possono nascere solo dalla collaborazione di molte intelligenze.

A ulteriore conferma, se ma ce ne fosse bisogno, che la nostra professione svolge un ruolo fondamentale nella progettazione di un’opera, se solo c’è il rispetto reciproco dei ruoli.

Anche per ciò che riguarda l’aspetto che più da vicino mi compete, questa situazione ha fatto sì che si creasse una stretta sinergia fra la progettazione della luce e quella dell’allestimento: un concetto banale che dovrebbe essere alla base di qualsiasi iter progettuale, ma che purtroppo è di norma disatteso, e che mai fino ad ora mi era capitato di vedere concretizzato con tanta completezza.

Il Museo e i suoi percorsi

Il Museo dell’Opera del Duomo di Firenze, istituito nel 1891 per accogliere le opere d’arte rimosse nel corso dei secoli dal Duomo e dal Battistero, è stato oggetto di un imponente progetto di ristrutturazione e di ampliamento che ne ha più che raddoppiato la superficie rispetto alla vecchia sede.

Il percorso museale è costituito da una successione di colpi di scena, che trovano sempre nella luce il loro naturale complemento. Una illuminazione che cerca di non essere mai invadente, ed è ben disposta a mettersi da parte, quando necessario, al servizio del “Progetto”.

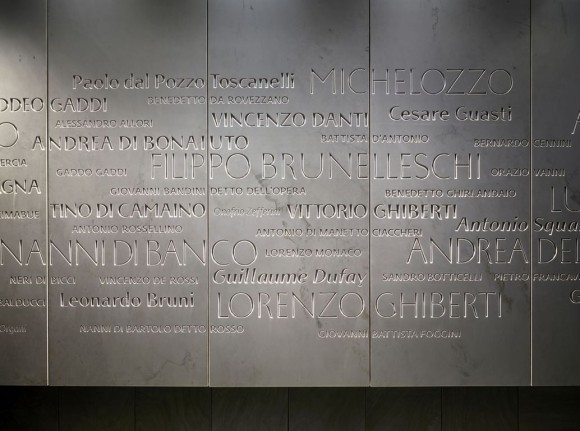

Galleria dei Maestri

Il percorso comincia con la Galleria dei Maestri, che crea il primo contatto fra il visitatore e l’universo che lo attende. Una luce fortemente radente illumina la parete curva di marmo sulla quale sono incise le centinaia di nomi di artisti, architetti, musicisti, che nei secoli si sono avvicendati per creare le stupende opere d’arte ospitate nel museo. Il forte contrasto fra la parete di marmo bianco e lo scuro ambiente circostante crea una penombra che genera aspettativa e curiosità nel visitatore, mentre la direzione di incidenza della luce, fortemente radente, restituisce la profondità dei nomi incisi nel marmo.

Il progetto di ampliamento ha recuperato i locali dell’ex Teatro degli Intrepidi, attigui al Museo: l’intera risistemazione ruota attorno alla spettacolare sala del Paradiso, che sfrutta proprio il grande volume ricavato dal teatro settecentesco. Essa ospita un modello in grandezza naturale della incompiuta facciata trecentesca del Duomo di Firenze, opera di Arnolfo di Cambio, smantellata alla fine del ‘500, sul quale sono state ricollocate le statue provenienti dall’antica facciata, nelle posizioni per le quali erano state create.

Sala del Paradiso

L’ingresso nella Sala del Paradiso è una esplosione di luce. La sala vuole creare la suggestione di un ambiente esterno. L’illuminazione artificiale è basata sull’equilibrio fra luce direzionale e luce diffusa: la prima a restituire la suggestione della luce incidente del sole, la seconda ad evocare la luce diffusa dalla volta celeste.

I grandi lucernari in Barrisol lasciano trasparire in abbondanza la luce naturale e, di notte, quella di apparecchi lineari diffondenti. I proiettori per la luce direzionale sono collocati in gole ricavate sui lati . corti dei lacunari, accessibili dal sottotetto per il puntamento e la manutenzione.

Sala della Maddalena

Lasciata la spettacolare Sala del Paradiso, il percorso prosegue verso la Sala della Maddalena, dominata dalla presenza della struggente Maddalena Penitente di Donatello.

L’illuminazione torna qui ad essere fortemente chiaroscurale per restituire con maggiore enfasi i tratti drammatici della scultura: il volto scavato, gli occhi infossati, muscoli e tendini a fior di pelle, i lunghissimi capelli ispidi.

Sala della Pietà

Un nuovo cambiamento di registro si ha nel passaggio alla Sala della Pietà. La scultura di Michelangelo, che già si intravede sullo sfondo in uno scorcio laterale durante la visita alla Maddalena, è ospitata in una sala che ha a un grande salto in altezza, sfruttato per creare un effetto di luce che piove dall’alto, quasi ad evocare una luce divina.

L’illuminazione della scultura torna a combinare luce diffusa e luce direzionale, per individuare il miglior equilibrio fra le ombre nette e quelle morbide. La parete di fondo è stata lasciata perfettamente pulita, evitando che ombre proiettate ne compromettessero la pulizia.

Galleria del Campanile

Al primo piano la Galleria del Campanile è caratterizzata dalle aperture verso la Sala del Paradiso. Qui è stata adottata una illuminazione solo direzionale, capace di contrastare la luminosità che filtra dalla grande sala adiacente.

La direzione prevalente di illuminazione è stata scelta in base all’orientamento di ciascuna delle figure e crea un colpo d’occhio di forte impatto, che alterna in modo casuale chiari e scuri nella successione delle sculture.

Sala della Cupola

Nella Sala della Cupola cambia nuovamente lo scenario luminoso: vi sono esposti prevalentemente modelli di architettura, storici e contemporanei, dei quali viene messo in evidenza l’aspetto divulgativo, con un approccio quasi ludico. La luce torna a essere fortemente contrastata.

Un divertente artificio è stato usato per l’illuminazione interna del grande modello della cupola: un proiettore a fascio stretto sfrutta l’apertura dello spicchio mancante della cupola per indirizzare la luce sul celino della teca ottagonale sottostante che, grazie a una finitura bianca diffondente, la riflette verso l’interno della cupola, senza che la sorgente sia immediatamente individuabile.

Sala del Tesoro e Coro Bandinelliano

Si passa poi alla Sala del Tesoro, attraverso la piccola sala ottagonale del Coro Bandinelliano. Entrambe queste sale ospitano prevalentemente paramenti delicatissimi, collocati in teche, che necessitano di livelli di illuminamento ridottissimi e rigidamente controllati. L’illuminazione d’ambiente è dunque completamente assente, per far sì che la poca luce indirizzata sugli oggetti sia comunque sufficiente a farli risaltare rispetto all’ambiente circostante.

Il parato di S. Giovanni di Antonio del Pollaiolo, costituito da ventisette formelle ricamate in seta policroma e in filo d’oro, è esposto nella Sala del Tesoro, in una teca che ne ricostruisce la collocazione sui parati. Una bassissima illuminazione di fondo, appena percepibile, illumina uniformemente le sagome dei parati; su questa, piccoli sagomatori ritagliano le singole formelle, per far si che risaltino e risultino leggibili con discrezione anche con i bassissimi livelli di illuminamento imposti per questa tipologia di opere.

Gli apparecchi d’illuminazione

Sono stati utilizzati complessivamente oltre 1500 apparecchi illuminanti, di circa 50 tipi diversi, considerando le varianti di potenza, di famiglia e di ottica. Le elevate altezze di installazione presenti in molte sale (fino a circa 17 m), ha imposto l’uso di apparecchi con ottiche estremamente controllate, prevalentemente a fascio stretto o molto stretto. La scelta è caduta su proiettori di produzione ERCO, dalla incomparabile precisione ottica, prevalentemente della serie Parscan. La disponibilità di tre diverse taglie di potenza e di una ampia gamma di ottiche, ha consentito di risolvere tutte le esigenze con una immagine omogenea.

Crediti:

- Committente: Opera di Santa Maria del Fiore, Firenze

- Progettazione architettonica e allestimento; Direzione dei Lavori: Studio Natalini Architetti; Studio Guicciardini & Magni Architetti

- Progetto museologico: Timothy Verdon

- Progettazione illuminotecnica: Massimo Iarussi

- Progettazione impianti elettrici e speciali: Giancarlo Martarelli, Daniele Baccellini

- Progetto impianti meccanici: Roberto Innocenti

- Progetto strutturale: Leonardo Paolini

- Apparecchi illuminanti: ERCO

- Sistemi di controllo della illuminazione: Helvar

- Allestimenti: Goppion Laboratorio Museotecnico; Farmobili

- Edilizia e restauri: CMB, Cooperativa Muratori e Braccianti, Carpi (MO)

- Impianti elettrici e speciali: CL Impianti, Montelupo (FI)

- Impianti meccanici ed idraulici: Intec, Firenze

- Foto Mario Ciampi (Firenze), Dirk Vogel, Cortesia Erco